新須磨NEWS

2025年冬号

PDF ダウンロードより早く日常生活へ!全脊椎内視鏡手術はじめました

読者アンケートにご協力ください

アンケートはこちら

腰椎椎間板ヘルニアの新しい治療法 全脊椎内視鏡手術について

より早く日常生活へ! 全脊椎内視鏡手術はじめました

加齢や肥満、軽い腰痛で発症することもある腰椎椎間板ヘルニア

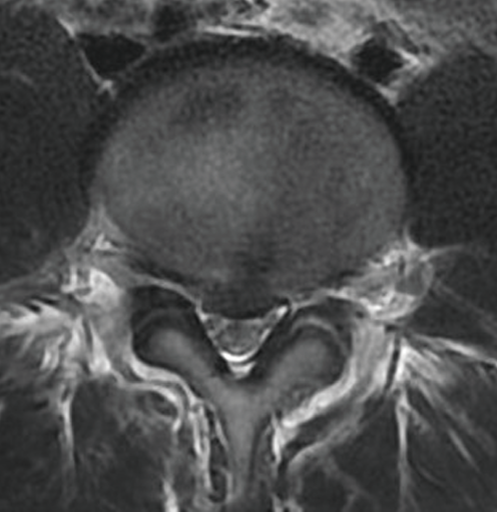

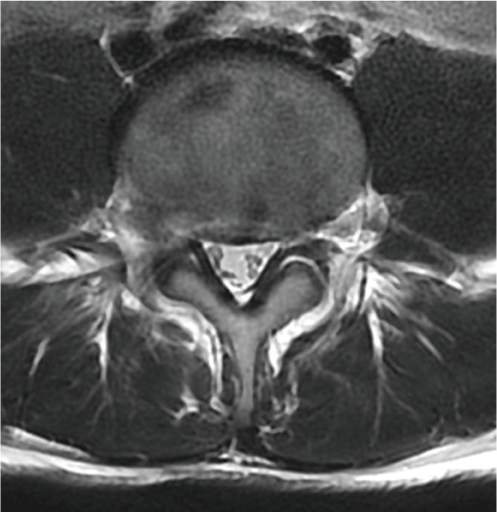

腰椎椎間板ヘルニアは、おもに椎間板(背骨の間にあるクッション材)が変形して髄核という中身が神経の通り道に飛び出してしまい、圧迫されることによって、腰痛や神経症状(しびれなど)が現れる状態の事をいいます。この病気にかかる人はおおむね人口の1%前後で、20~40歳代の男性に多く、ほとんどが腰骨の下の方(L4/5、L5/S1)に出現します。

原因としては、加齢による椎間板の変形、肥満による椎間板への負担、悪い姿勢や動作の繰り返し、激しい動作と言われています。軽い腰痛で発症する例や、腰、おしり、足のどこかが激しく痛くなったり痺れたりする例もあります。最も重症な例では尿が出なくなる尿閉という状態で発症することもあります。腰椎椎間板ヘルニアの60%以上の例で自然退縮(自然に元に戻ること)が確認されており、3ヶ月以内に吸収される例が少なくありません。

自然退縮せず、重症化するなど手術を選択する場合、これまではLOVE法といわれる手術を全身麻酔下にて行っていました。全身麻酔の後、腹臥位(うつ伏せの状態)とし、約5cm程度の傷で、骨から筋肉を剥がし、骨を一部けずったのちに、神経を確認します。その神経を少し引っ張って、椎間板ヘルニアの摘出を行います。これらの操作はすべて、顕微鏡と16mmの操作管を用いて行っています。しかし、5cmの皮膚切開でも術後の傷の痛みが原因で入院期間が長くなる例がありました。入院期間は7~10日間程度でしたが、なかなか、退院直後からの仕事復帰などは困難な状況でした。

負担の軽減と日常生活の早い復帰が期待できる全脊椎内視鏡手術をスタート

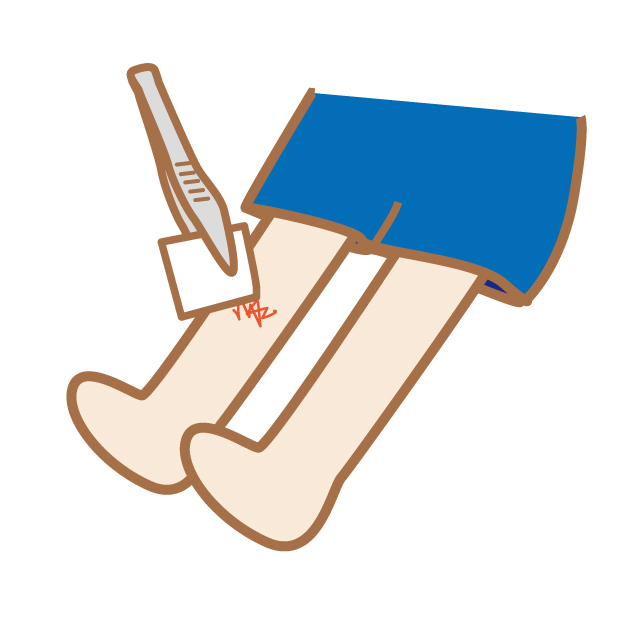

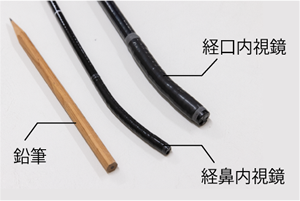

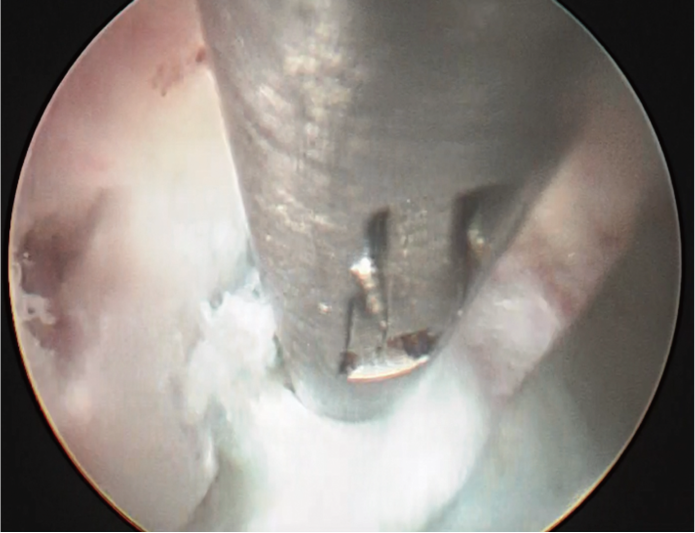

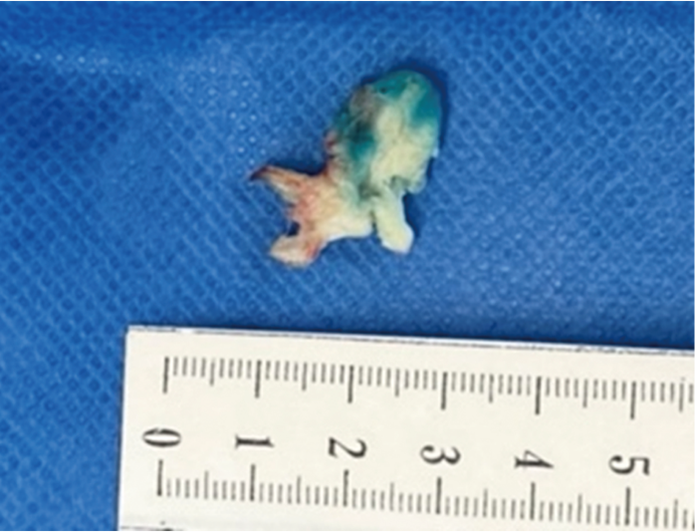

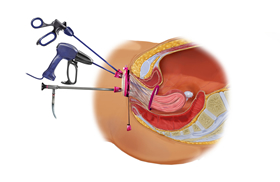

2023年5月から、腰椎椎間板ヘルニアの手術に、全脊椎内視鏡手術(full endoscopic spine surgery ※以下FESS)を導入しました。これは8mmの内視鏡を用いて行う手術です。術中は内視鏡に水を満たして行うため傷口からの感染リスクは非常に低くなります。また、傷は1cm弱と非常に小さくなり、筋肉をはがしたり骨を削る部分が最低限の範囲で済むため、術後の傷の痛みは少なく、早期退院、日常生活への早期復帰することが可能となります。現在は、入院期間は術後の状態にはよりますが、3~7日程度となっています。

アプローチの方法は2種類あり、「transforaminal approach」という腰椎の側方ある椎間孔いう穴を経由して、椎間板ヘルニアを神経の前面から、確認する方法と、「interlaminar approach」という、後方から神経をひっぱって、椎間板ヘルニアを摘出する方法があります。椎間板ヘルニアの高さや、骨盤との位置関係より、どちらを選択するかを決定しています。

腰椎椎間板ヘルニアの当院での治療方針と今後について

腰椎椎間板ヘルニアは、腰痛から膀胱直腸障害(尿や便が出ない)まで、さまざまな症状が出現します。痛みが強い症例や、麻痺、膀胱直腸障害が出現した症例では、手術を選択することも多いですが、耐えられる範囲の痛みであれば自然退縮することも多いことから、手術を行わずに安静にしたり、薬での痛みのコントロールのみ行いながら、元に戻るのを待ちます。しかし、3ヶ月が経過しても症状がよくならない症例においては手術を検討することがあります。

施設や、アプローチによっては、局所麻酔で行っている先生もおられますが、当院では全例全身麻酔で手術を行っています。神経に対する侵襲を判断するために、「free rum MEG」というモニタリング下に手術を行っています。神経を触ると、筋肉が反応します。それを筋電図にて評価する方法です。これらのモニタリングにて安全に手術を行っています。(モニタリングについては、P5でご説明しています)

全脊椎内視鏡手術では、腰椎椎間板ヘルニアのみでなく、腰部脊柱管狭窄症や、頚椎症性神経根症、化膿性脊椎炎など、さまざまな疾患に対して、応用できる可能性があります。当院では現時点では、腰椎椎間板ヘルニアのみの手術ですが、今後、さまざまな疾患に対してFESSを行うことができれば、と考えています。

「くび・こし・せぼね」に関わる痛みやしびれでお悩みの方は、脊椎外来へご相談ください。

腰の手術×リハビリについて

年齢的な変化や病気による足の痛みやしびれ、

足の筋力低下などの症状から腰の手術を行います。

田中 腰の手術は、年齢的な変化や病気による足の痛みやしびれ、足の筋力の低下などの症状が起きた際に行うことが多いです。足の痛みやしびれの場合は患者さん本人がどこまで日常生活に支障が出ているかによりますので、「多少の痛みやしびれはあるけど日常生活に支障は無いし、手術は避けたい」とおっしゃる患者さんには手術を行わないですし、反対に「痛みに耐えられないし、日常生活にも支障が出ている」という患者さんには、話し合いの中で手術を選択します。足の筋力低下の場合は、2~3か月様子を見ているとそのまま永続的な症状になる可能性があるので、当院の説明としては「手術という選択肢があり、手術をした方が改善する可能性があります」というお話をして手術を勧めるようにしています。

– 腰の手術に関しては、どのような手順で行われているのでしょうか?

田中 手術の手順としては、レントゲンや心電図、血液検査で全身麻酔ができる患者さんかどうかの確認を行い、問題が無ければ手術の前日か前々日に入院していただきます。手術自体は患者さんをうつぶせにして、どの骨を削るかを手術室内にあるレントゲンを見ながら確認し、腰の病変の背中側の皮膚を切開します。骨から筋肉を剥がしてレントゲンを見て最終チェックを行い、病変の場所が間違いないかを確認します。その後、一部の骨とじん帯を除去し、神経の圧迫を取り除きます。

– 手術後はどのような方がリハビリされるのでしょう?

田中 当院では全ての患者さんにリハビリを受けていただいています。手術が決まった時点で(外来で)入院日と手術日、リハビリの開始日をお伝えしています。麻痺がなくて痛みやしびれが少しあるくらいでも、皆さんに行っていただいています。

山川 医師の指示の下、特別な理由が無い限り術後翌日か2日後にはリハビリを開始しています。リハビリのメニューに関しては、「術後クリティカルパス」という術後から退院期までの「目標」と「リハビリプログラム」、「生活指導」、「リスク管理」などを記載した資料を作成しており、このパスをベースに、手術の内容や重症度、元々の生活レベルや動作レベルに応じて微調整を行いながらリハビリを行っています。

手術の内容は事前に電子カルテなどで確認ができるので、「この術式だったらこういうリハビリかな」というふうにイメージしながらリハビリの準備を行います。

– 術式なども把握されているのですね。

山川 そうですね。例えば脊柱管狭窄症の場合は、圧迫を取り除くだけの手術と脊椎にボルトを入れて固定していく手術の2つがあり、圧迫を取り除くだけの手術だと特に制限は無いのですが、しっかり固定する方の手術に関しては、あまり過度に骨盤や脊柱だけを動かすようなリハビリはせず、患部の状態が安定してから行うようにしています。むしろ固定していない股関節などの動きが悪くなっていないかを確認し、必要に応じてストレッチや運動指導を行うようにしています。

医師とのコミュニケーションを取りながら、

患者さんにとってベストなリハビリを提供しています。

山川 私たちは毎日カルテを書いていて、それを主治医が確認したり、週1回の回診の際に状態を伝えたりしています。リハビリが順調に進まない時などは医師とリハビリスタッフがお互いに声掛けをしながら、主治医の先生には必要に応じて訓練室にも足を運んで頂いて、実際の訓練場面を見てもらうようにしています

田中 リハビリテーション室が当院の地下にあり、気軽に立ち寄れる環境なので、患者さんの状態やリハビリの様子などがすぐに確認できますし、リハビリテーション科の皆さんとの相談もすぐにできますので、これは当院の魅力だと思っています。

– 患者さんの回復具合がすぐに共有できる環境だということですね。

それでは、実際にどのようなリハビリを行っているのか教えていただけますか?

山川 1つ目は消炎や鎮痛を目的としたアイシングや超音波、低周波などの物理療法。2つ目は腰にとっての隣接関節である肩甲帯と股関節の柔軟性や可動域の改善。3つ目が腰を守るコルセット筋と呼ばれる腹横筋を始めとしたコアマッスルのトレーニング。4つ目は腰に負担を掛けない動作指導や歩き方の指導を行っています。腰だけを動かして腰に負担を掛ける方が多い傾向にあります。物を拾う時は膝を曲げずに腰だけを曲げて取るのではなく、手で体を支えながら膝を使うように指導しています。主にこの4つが中心となるプログラムになると思います。

田中 コルセット筋という概念があるんですね。腰や首は日常的に動かすものなので、時間が経つとともに衰えてしまいます。コルセット筋を鍛えることで負担のかかりやすい首や腰を安定させるという考え方は納得です。

山川 腹圧を高める意味では、腹横筋、これが別名コルセット筋と呼ばれるものなんですが、その上には横隔膜があり、下には骨盤底筋があります。その3か所の連動を高めることで背骨が安定されます。腰に関してはしっかり守り、それ以外の部分を十分に動かすことがポイントだと思います。

– 腰の手術で最も大切にしていることを教えてください。

田中 手術を決める時は、画像所見だけでは決めず、患者さんの自覚症状と日常生活を話し合い、患者さんの希望をしっかり聞くことを大切にしています。命に関わる病気ではないので、症状を重視しながら患者さんの希望を聞くように心がけています。

– 腰のリハビリで最も大切にしていることを教えてください。

山川 コルセット筋を再度構築できるかということと、動き過ぎて腰が負担になっている原因は、肩甲帯と股関節にあるので、肩甲骨と股関節をしっかり動かせるようにリハビリすることだと思います。それを手術の記録や患者さんの話を聞きながらプログラムできるようにすることを大切にしています。

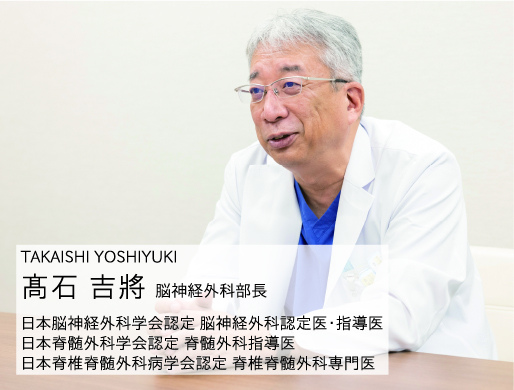

プロフェッショナル紹介

日本臨床神経生理学会認定技術師

術中脳脊髄モニタリング分野

脳外科手術や脊椎手術など

医師の手術をサポートする資格です

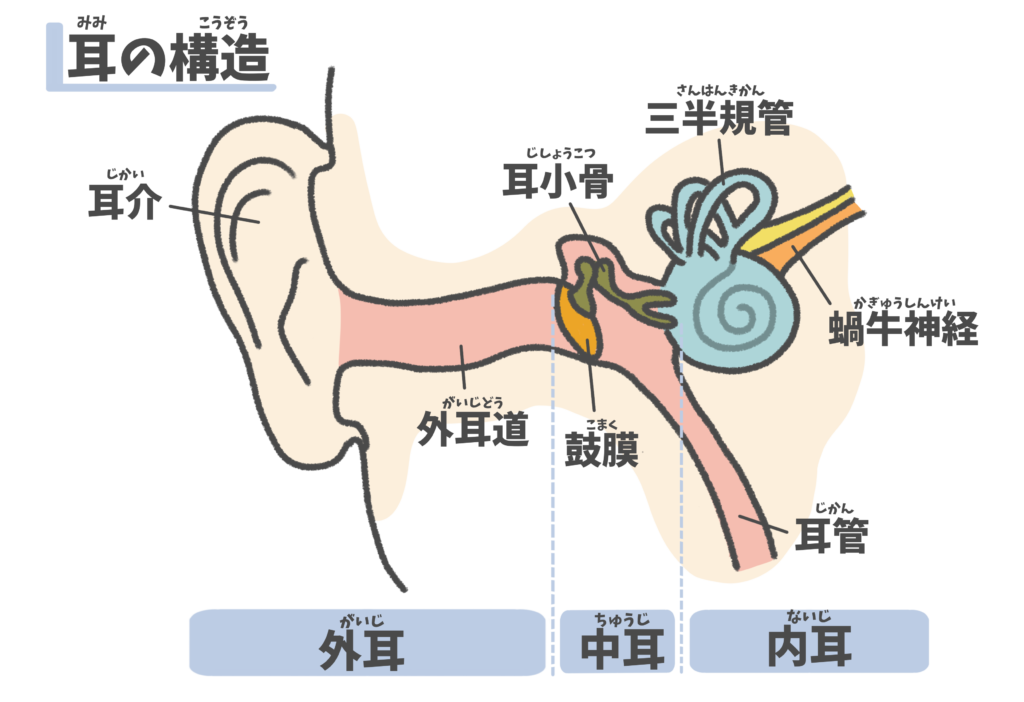

『日本臨床神経生理学会認定技術師 術中脳脊髄モニタリング分野』という資格は、手術に立ち合って、モニターを見ながら医師の手術操作により神経機能の低下を引き起こす事がされていないか、血流が保たれているか確認(モニタリング)しながら、患者の変化を捉え、術後麻痺などの後遺症を回避・防止するための資格になります。術式によってモニタリングする場所も変わるので、先生と相談しながらどの部分をモニタリングするか決めています。手術は早い手術で4時間、長い手術では8時間ほど掛かるのですが、私達は必要な部分に手術が進んだ際に呼ばれ、モニタリングを行っています。当院では、「脳外科手術」や「脳腫瘍摘出手術」、「脳動脈瘤クリッピング手術」、「頸動脈内膜はく離手術」、「脊椎手術」などのモニタリングを行っています。例えば「脳動脈瘤クリッピング手術」の場合は、脳動脈瘤が破裂しないように根元をクリッピングするのですが、その際、他の部位の血流が遮断されてしまうと、仮に手術が成功して脳動脈瘤が無くなっても脳梗塞を起こす可能性がゼロではないので、クリッピングしたことで、他の血流が途絶えていないかをモニタリングします。「脊椎手術」の場合は、脊椎の中に腫瘍があるとその中に神経が巻き込まれていないかを調べたり、ヘルニアの手術だと、他の神経を巻き込まないか調べたりしています。

モニタリングはこれからの手術現場に

必要不可欠な存在になると思っています

この資格を取得しようと思ったのは、元々10年以上モニタリング業務を行っていたのですが、約5年前にこの資格が誕生したこともあり、モニタリングが必要な手術が増えてきたことや勉強会やセミナーで知識を深めるためにも必要だと思い取得しました。当院には3名の資格所持者がいますが、全て臨床検査技師です。実際の業務内容に大きな違いはないのですが、勉強会に参加することが義務付けられているので、積極的に専門知識を勉強するきっかけになっています。特に今まで行っていなかった手術を行う場合、モニタリングの部位や方法も変わってくるので、常に知識のアップデートが必要になり、新たな知識を得る機会が増えることは重要だと感じています。今後手術現場でモニタリングを行う機会はさらに増えてくると思うので、新しい知識や情報を取り入れながら、資格を持ったスタッフも増やし、患者さんにより安全で安心できる手術現場を提供できればと思います。

(※)当院の資格所持者:森脇 亜希、下地 真弥、西村 まゆみ(臨床検査技師)

部署紹介

SCU(脳卒中集中治療室)

ワンフロアで患者さん全員の異常を早期発見、丁寧な診療、看護を行っています

SCU(脳卒中集中治療室)では、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)を発症してから約14日間の急性期と呼ばれる期間の患者さんを、24時間体制で診療する場所になります。

スタッフは脳神経外科医、看護師(患者さん3名に対して看護師1名以上)、専任の理学療法士、又は作業療法士1名、薬剤師1名が配置され、専門医療チームとして診療を行っています。SCUは一般病棟と違って、ワンフロアに6床が設置されています。ナースステーションもフロア内にあり、フロアの中央にはすべての患者さんの血圧や脈拍、呼吸などをモニタリングできるようになっており、異常の早期発見・早期対応に努めることができます。

治療は点滴や内服の投薬、脳血管内治療や外科的手術、早期のリハビリなどを行っています。また医療機器にはCTやMRI、脳血管造影などの撮影・診断が常時行える設備があります。救急搬送の受け入れや緊急入院での治療など、業務がひっ迫することもありますが、多職種間で連携を取り、安全に治療・ケアを行っています。オープンフロアの療養環境のため、安心と同時に患者さんのプライバシーに十分配慮した看護を常に心がけています。

今村 けい子 看護師長

患者さんのより良い生活のために

さまざまなスタッフと連携してケアを提供しています。

私達は『訪問看護』『訪問リハビリ』『居宅介護支援事業』『訪問介護事業』の事業を軸に24時間・365日利用者さんのケアを行っています。スタッフは訪問看護認定看護師や特定行為従事者・理学療法士・作業療法士・ケアマネージャー・介護福祉士・ヘルパーなどさまざま。特に介護福祉士は全員「喀痰吸引3号」と呼ばれる、たんの吸引や病気や障害などで口から食事を摂ることが難しい場合に、チューブやカテーテルを通して胃や腸に直接栄養剤を注入して栄養を補給する方法を修得していますので、重症の利用者さんに対して支援が可能です。そのために指導看護師は、定期的に技術チェックを実施しています。日々ケアの方法や技術について考え、工夫や改善を続けています。

もみじ訪問看護ステーション

〒654-0047 神戸市須磨区磯馴町4丁目1-6

TEL:078-732-3715

営業日:月曜日~土曜日(日・祝日、年末年始12/30~1/3は休み)

営業時間:9:00~17:00(24時間連絡対応体制あり)

訪問エリア:須磨区・垂水区(一部)・長田区(一部)

ご利用料金:各種保険を取り扱っています。(医療保険・介護保険)

各種保険を取り扱っております。(医療保険・介護保険)自費サービス

その他傷病名などにより公費負担があります。

.jpg)