新須磨NEWS

2025年春号

PDF ダウンロードまぶたが開かない!? 眼瞼下垂について

読者アンケートにご協力ください

アンケートはこちら

まぶたが開かない!?眼瞼下垂について

まぶたが開きにくい、視界が狭いなど、眼瞼下垂かもしれません

最近、「視野が狭くなった」「まぶたが重く感じる」「おでこに深いシワができた」などの症状はありませんか?もしかすると、その症状は「眼瞼下垂」が原因かもしれません。

「眼瞼下垂」とは、上まぶたが下がってくることで視界を遮り、見えにくくなってしまう状態です。年齢と共にまぶたを上げる筋肉の力が落ちる、まぶたを上げるために必要な神経の機能が低下する、またはまぶたの皮膚が垂れ下がってくることなどが原因です。

加齢以外では、交通事故や脳梗塞などで神経が傷んで起こることもありますし、またハードコンタクトレンズを使用される方は、はずすときに上まぶたの筋肉を引っ張るため、比較的若い方でもなりやすいと言われています。

形成外科との連携で手術までがスピーディーに

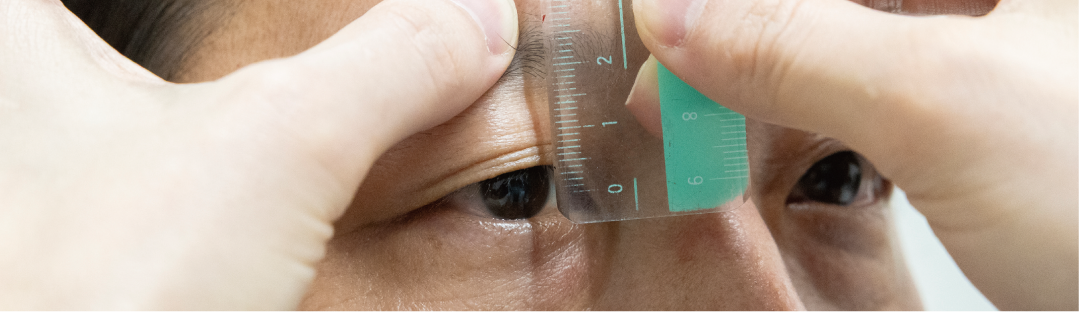

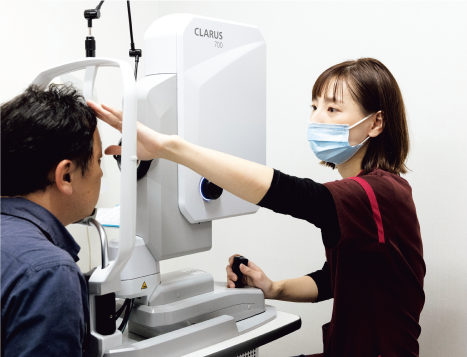

眼瞼下垂の程度を診断するためには瞳孔から上まぶたの距離を測ります(写真1)。正常は3.5mm以上ですが、それ以下の場合は眼瞼下垂の疑いがあります。治療が必要かどうかは実際にまぶたを上に引っ張り上げ、見やすくなるかどうかで判断します。内服薬や注射は効きにくいため、治療には手術が必要です。

まぶたの手術は術後の見た目に影響しますので、新須磨病院では形成外科で手術を行います。同じ病院に眼科と形成外科があるので、電子カルテでの情報共有、手術までの行程がスムーズに進む点は当院の魅力だと思います。「もしかして眼瞼下垂かも?」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。

逆まつげ?逆まぶた?眼瞼内反症について

まぶたが眼球側に入り込む眼瞼内反症

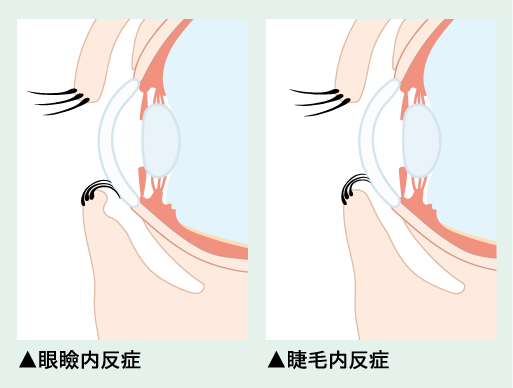

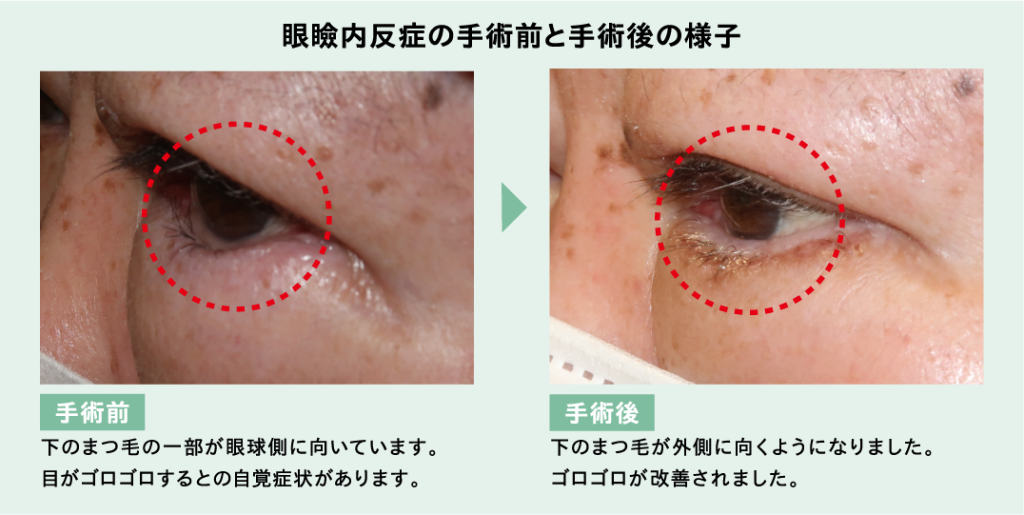

本来まつげは、まぶたの縁から眼球とは反対側に生えているものですが、「眼瞼内反症」では加齢とともに下まぶたの筋肉や腱がゆるんで、内側(眼球側)に入り込んでしまいます。

いわば「逆まぶた」の状態です。 まぶたの向きに異常はないものの、まつげの何本かだけが内向きに生えてしまう逆まつげ(睫毛乱生症)とは似ていますが、別のものです。眼瞼内反症ではまぶたと一緒にまつげも内側へ入り込んでしまうため、眼球(角膜)にまつげが当たり、違和感や痛みにつながっていきます。

お子様でも逆まぶたはありますが、子どもは下まぶたの皮膚や皮下組織が余分にあるため、押し上げられるような形でまつげが内側に入り込むためです(睫毛内反症)。4~5歳で顔が引き締まってくると自然に治ってくることも多いです。

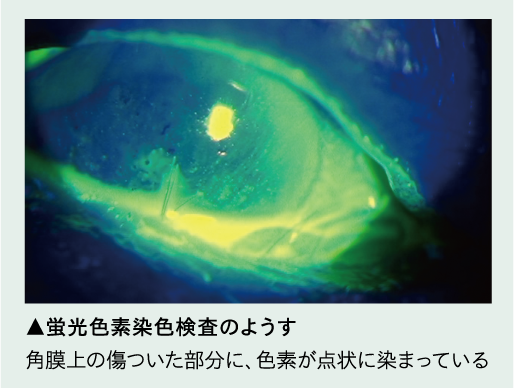

角膜炎や角膜潰瘍になる可能性もあるので当院では手術をおすすめしています

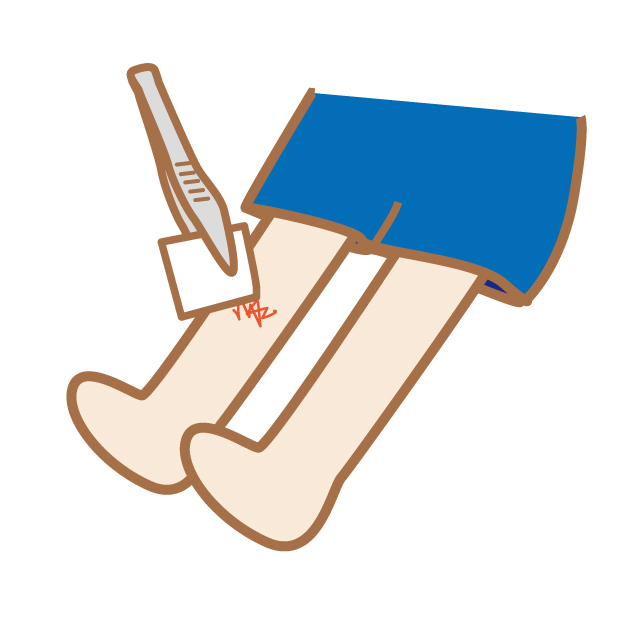

眼瞼内反症はまつげが角膜に触れることが問題なので、まつげを抜けば一時的に症状は改善します。しかし、またすぐに生えてきますし、その状態が続くと、角膜炎や角膜潰瘍などの病気に進行する可能性もあります。そのため当院では眼瞼内反症と診断した患者さんには、まず手術をおすすめしています。もちろん患者さんの意見を尊重しながらお話させていただくので、手術を受けられる方も、そのままくりかえしまつ毛を抜いて生活される方もいらっしゃいます。

前ページの眼瞼下垂でもお伝えした通り、眼の手術は、術後に見た目の印象が変わることもあるため、機能改善に加え、顔の印象に違和感が極力でないように、当院では眼瞼内反症の手術も形成外科で行っています。

逆まつげだと言われていても、中々症状が改善しなかったり、ずっと目がゴロゴロする違和感などがある場合は、眼瞼内反症の可能性がありますので、一度診察にお越しください。

眼科と形成外科の連携!眼瞼下垂・眼瞼内反症の治療について

狭くなった視界を改善する眼瞼下垂の手術

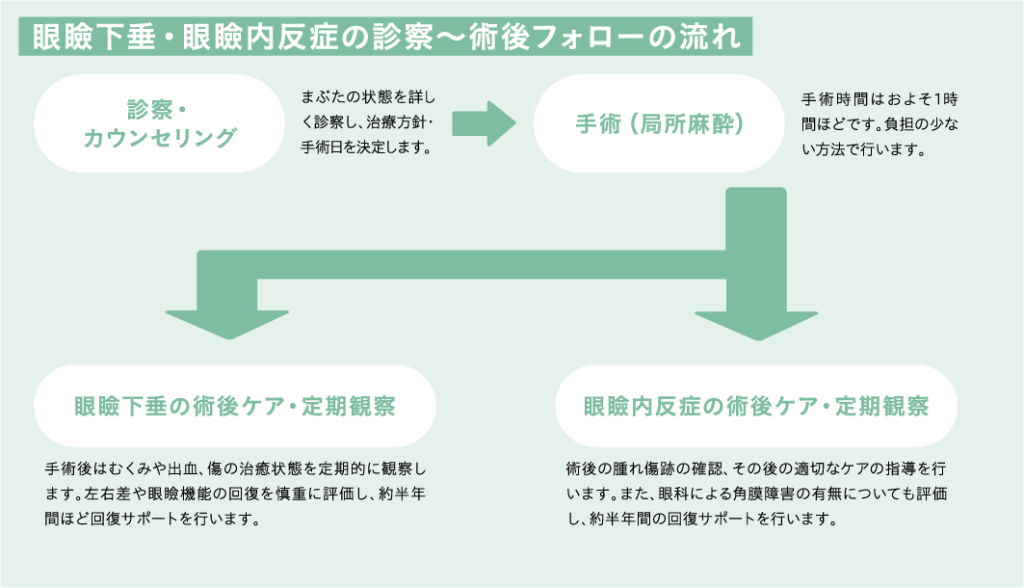

新須磨病院では眼科医の診察後、眼瞼下垂の手術が必要だと判断された患者さんについては、病院内で眼科からの紹介を受け、形成外科で手術を行います。眼瞼下垂とは、まぶたを引き上げる眼瞼挙筋という筋肉の働きが弱まり、目の開きが悪くなって視界が狭くなる病態を指します。また目の印象に関わってきます。その為、手術では視野を拡げるだけでなく、自然な仕上がりであることが大切です。そこで当院では、機能面と審美面の両方を考慮した形成外科で手術を担当します。

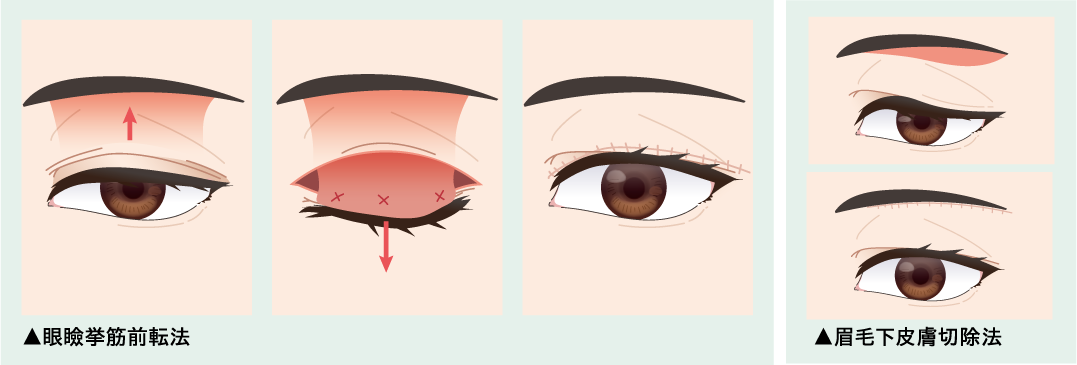

眼瞼下垂の手術では主に「挙筋前転法」と「眉毛下皮膚切除法」を行っています。「挙筋前転法」は、まぶたを引き上げるために重要な筋肉である眼瞼挙筋の腱膜を前方へ移動させて、適切な位置に固定することで、まぶたの垂れ下がりを改善します。手術の手順は、まず上まぶたを切開し、ゆるんでしまった眼瞼挙筋腱膜を瞼板から慎重に分離します。その後、挙筋腱膜を前方に移動(前転)させ、適切な位置で瞼板に固定します。これによって、眼瞼挙筋の働きが強化され、まぶたの開閉がスムーズになります。「眉毛下皮膚切除法」は、上まぶたの皮膚の余った部分を眉下で切除し、自然な目の開きを取り戻します。術式は症状や先天性か後天性かなど、さまざまな要素を踏まえ、総合的に判断して決めます。手術時間は内容にもよりますが、局所麻酔を行いおよそ1時間ほどで終了します。術中は適切なまぶたの高さや対称性の確保を重視し、術後の仕上がりを考慮しながら微調整を行います。術後はしばらく目元を冷やしていただき、腫れや内出血が生じる可能性もあるので、患者さんには目を強くこすらないようにお伝えしています。また術後1週間程度は激しい運動を控えるように指導しています。手術は基本的に日帰りで対応可能ですが、術後が心配な方や患者さんによっては1泊2日の入院を希望される方もいます。その後、定期的な診察で浮腫や出血、傷の治癒状態を観察、左右差や眼瞼機能の回復を慎重に評価し、必要に応じて追加治療を検討します。

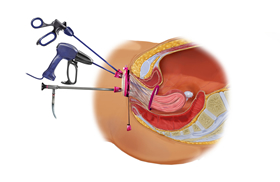

まぶたが眼球側にめくれる眼瞼内反症

「眼瞼内反症」とは、下側のまぶたが反り返って、眼球側に入り込んでくる病気のことです。当院では前述した「眼瞼下垂」と同じく、眼科の診察後、形成外科に連絡をいただき内反症の程度を評価、必要時を提案します。この病気は先天性と後天性によって術式が変わります。

先天性の場合、余分な皮膚を取り除き、まぶたの下にある組織を、まぶたの縁にある硬い組織(瞼板)に縫い付けることで、まぶたをわずかに外向きにし、まつ毛の向きを調整する手術(Hotz変法)を行うことが多いです。後天性の場合、例えばまぶたが縦方向にたるみやすい場合は、まぶたを支える筋肉を引き締めて縫い合わせることで、まつ毛の向きを調整する手術(Jones変法)を行うことが多いです。

手術時間は1時間程度で終わり、まつ毛の接触を防ぐため、適切な修正を行いながら施術します。術後は腫れや傷跡を最小限に抑えるため、また再発のリスクを考慮しながら、術後フォローを行います。眼科でも角膜障害の有無について評価をいただいています。眼科と形成外科の両面からフォローできることは、当院の魅力の1つだと思います。

「眼瞼下垂」と「眼瞼内反症」の手術は、機能的な改善を最優先で考えますが、見た目の印象が変わることにも配慮し、術後の患者さんの満足度向上も目指しています。また、術前に患者さんの希望や不安をしっかりと聞き、納得のいく治療方針を決定することを重視しています。2つの病気は、視界の狭さや見えにくさ、まつげがあたって目がかゆい、目がゴロゴロするなど、日常生活に支障をきたす可能性が高い病気です。まぶたが重く感じる、視界が狭くなったと感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

北野 豊明 形成外科医長

日本形成外科学会認定 形成外科専門医

日本創傷外科学会認定 創傷外科専門医

プロフェッショナル紹介

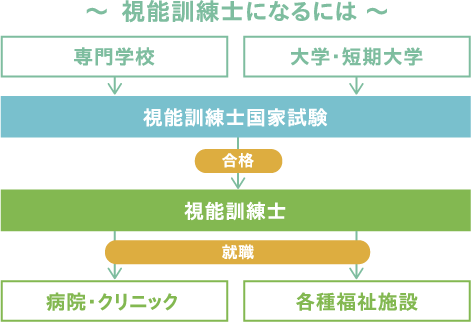

視能訓練士

幅広い年齢層の視機能検査と視能訓練を行う資格です

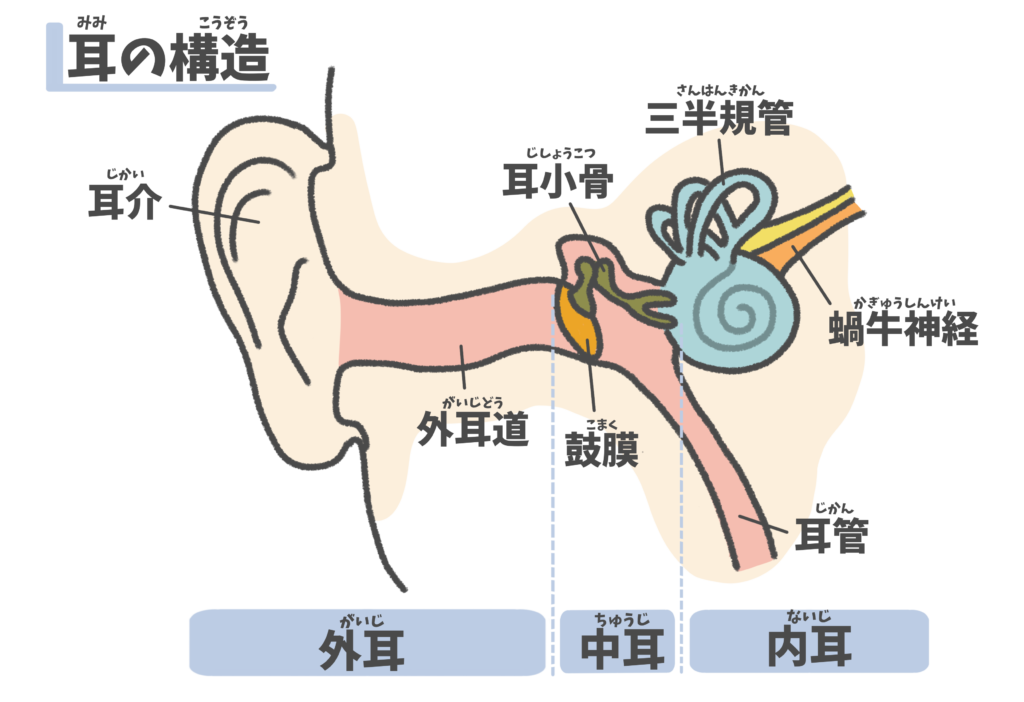

視能訓練士とは、眼科領域における専門技術者として視能検査と視能矯正を行う国家資格で、乳幼児からご高齢の方まで、世代を超えて皆さまの大切な目の健康を守るお手伝いをする視機能のスペシャリストです。主な仕事内容は、視力・視野・色覚・眼球運動・両眼視機能などの「眼科一般検査」をはじめ、正常な両眼視機能の獲得を目的とした「視能訓練」、眼疾患や外傷などにより視機能が低下した「ロービジョン者のケアサポート」、母子保健センター等で実施されている3歳児健康診査などの「健診業務」などです。

当院は、小児から高齢者の方まで幅広い年齢層の患者さんが来院され、年齢や体調等に合わせて、丁寧にコミュニケーションをとりながら検査を行っています。3歳児健康診査で精密検査が必要となったお子様が来院されることも多く、子どもが検査に集中し、安心していただける環境づくりも工夫をしています。また、脳神経外科や耳鼻科などからの精密検査の依頼も多く、他科と連携して全身の状態を考慮しながら患者さんをサポートしております。眼科の検査は視力検査だけでなく、目の奥の網膜や視神経、血管を撮影する「眼底写真」は目の奥の疾患の早期発見に欠かせません。その他、見える範囲を測定する「視野検査」、視線のずれを測定する「斜視検査」、「白内障手術の術前・術後検査」など、多岐にわたります。

将来は後輩と一緒に眼科をサポートしたいです

今後もさらに、患者さんにとって眼のことならなんでも相談できる存在となり、安心して検査を受けていただけるような知識と技術を重ねていきたいと思っています。また、自身の母校である「神戸総合医療専門学校」は、視能訓練士を養成する学校として兵庫県下では1校しかなく、新須磨病院が母体でもあるため、学校と連携を取りながら視能訓練士養成にも携わり、学生から憧れられる視能訓練士になれるよう自身も成長していきたいと思います。

そして、将来は実習で関わった学生が当院に就職し、一緒に眼科医療をサポートする仲間として活躍してくれることを楽しみにしています。

小田さんは、新須磨病院が母体の「神戸総合医療専門学校」で学びました。

詳細はページ下部「What’s 神戸総合医療専門学校?」をご覧ください。

視能訓練士の採用情報はコチラ

部署紹介

地域包括ケア病棟

患者さんの「家に帰りたい」という思いに全力で寄り添います

地域包括ケア病棟とは、急性期治療を経過し、病状が安定した患者さんに対して、住み慣れた地域での療養を支援する病棟です。

退院後の生活に向け、医師や看護師、リハビリスタッフ、在宅支援担当者や介護福祉士、看護助手、クラークなどが、多職種で協力しながら、患者さんの「家に帰りたい」という思いに寄り添い、入院前の暮らしを取り戻せるよう、新しい生活様式の獲得ができるように支援しています。今は脳卒中看護認定看護師も加わり、より専門的ケアも取り入れています。

また患者さんを支える家族の負担軽減、介護疲れのリフレッシュを実現するためのレスパイト入院の受け入れや、自宅や介護施設などの療養中の患者さんの緊急入院の受け入れなども行っています。

症状は患者さんそれぞれ違いますが、多職種みんなで患者さんお一人おひとりの目標に寄り添い、入院生活が苦痛なものにならないように常に心がけています。これからも優しく根気よく丁寧に、患者さんと関わっていきたいと思います。

池上 理絵 看護師長

角田 麻衣子 主任

岸 みずほ 主任

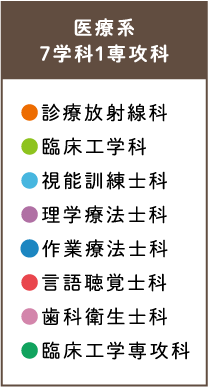

創立52年の歴史を持つ医療の総合教育校!

神戸総合医療専門学校は、新須磨病院を母体とする医療法人社団慈恵会によって1973年に設立された医療専門職の養成校です。病院が母体という理想的な環境の下、新須磨病院をはじめとした慈恵会グループの病院や施設で、現場の生きた医療を学ぶことができます。神戸総合医療専門学校は、最先端の医療を学ぶことができる全国でも有数の医療の総合教育校です。

神戸総合医療専門学校

〒654-0142

兵庫県神戸市須磨区友が丘7丁目1番21

TEL:078-795-8000(代表)

URL:https://www.kobecc.ac.jp/

.jpg)